Nous avons publié sur ce blog il y a quelques semaines quelques extraits de l'édition américaine de ce livre. Les Editions des Syrtes vont publier cet ouvrage au mois de mars en français.

Ce livre est remarquable, c'est un véritable Patéricon qui nous fait connaître les héros spirituels d'une époque qui n'est pas si lointaine, mais que l'on a oubliée rapidement. Notre occident déchristianisé qui se pâme aux élucubrations médiatiques et autres manifestations délétères des Pussy Riots et autres Femen ne s'intéresse pas à cet aspect de la vie en Russie, c'est regrettable car en lisant ces témoignages il retrouverait certainement un sens plus noble à la vie.

Archimandrite Tikhon

(Chevkounov)

saints de tous les jours

et autres récits

Extraits

Traduit du russe par Maria-Luisa Bonaque

À paraître le 21 mars 2013

Aux Editions des Syrtes

( Bon de commande en fin d'article)

Aux Editions des Syrtes

( Bon de commande en fin d'article)

*

Né en 1958, l’archimandrite Tikhon Chevkounov est le supérieur du monastère de la Sainte-Rencontre à Moscou.

Son livre dresse un tableau vivant de l’univers méconnu et caché de la vie des moines dans les vingt dernières années du xxe siècle. C’est un éloge de la vie monastique, de ces humbles héros des temps modernes, dans leur lutte contre le mal et l’illusion ; il y a parmi eux des ascètes, des mystiques, des excentriques, des rusés… Mais tous sont de bons chrétiens et, surtout, de profonds croyants. Servi par un texte plein de spontanéité et de simplicité, ce Journal fourmille de détails croqués sur le vif et décrits avec finesse et humour. Saints de tous les jours met en évidence le statut spirituel fondamental occupé par le monachisme dans l’Église orthodoxe – statut bafoué pendant les années de communisme. Le lecteur éprouve sans cesse la lutte contre la force puissante de l’État athée qui veut éliminer l’Église millénaire de Russie, alors que transparaît la foi en la force de Dieu, capable de transformer les hommes quels qu’ils soient en « saints de tous les jours ». De ces récits se dégage l’idée-force de la confession, de la communion et de la prière ; on trouve, par exemple, un fragment de la prière de Soljenitsyne gardé par l’un des moines. L’unité de l’oeuvre est fournie par la personnalité du narrateur, le père Tikhon, qui, sur le ton de la confidence, est toujours en quête de l’unique nécessaire – la prière – qui établit l’esprit dans la communion avec Dieu et avec ses semblables. Homme d’Église et de prière, l’auteur demeure cependant profondément enraciné dans son époque.

Commencements

C’est en 1982, à l’issue de mes études supérieures, que j’ai été baptisé.

À l’âge de vingt-quatre ans. L’avais-je déjà été dans mon enfance ? Nul ne

le savait. Il arrivait alors fréquemment que les grands-mères et les tantes

baptisent un enfant à l’insu des parents incroyants. Dans le doute, le prêtre

qui accomplissait le sacrement disait en slavon : « S’il n’est pas baptisé que

soit baptisé le serviteur de Dieu un tel… »

Comme beaucoup de mes amis je suis venu à la foi à Institut de

cinématographie… Il comptait un bon nombre d’excellents professeurs

qui nous donnaient une sérieuse formation humaniste et nous faisaient

réfléchir sur les questions fondamentales de la vie.

À force de débattre de ces questions éternelles, des événements des siècles

passés, des problèmes de nos années 1970-1980 dans les salles de cours,

les foyers universitaires, les cafés miteux qu’affectionnent les étudiants ou

pendant de longues balades nocturnes à travers les petites rues du vieux

Moscou, nous avions acquis la ferme conviction que l’État nous trompait,

et pas uniquement en nous imposant ses interprétations grossières et

absurdes de l’histoire et de la politique. Nous comprenions fort bien que

répondant à l’ordre impérieux d’on ne sait qui, tout visait à nous empêcher

de nous faire notre propre jugement sur Dieu et sur l’Église.

Ces sujets pouvaient à la rigueur sembler totalement clairs à notre

professeur d’athéisme ou à Marina, mon chef des pionniers. Celle-ci

répondait avec un aplomb absolu à ces questions, comme à n’importe

quelle interrogation concernant la vie, d’ailleurs. Or nous découvrîmes

peu à peu avec étonnement que tous les grands hommes de l’histoire russe

ou universelle que nous avions intellectuellement rencontrés lors de nos

études, en qui nous confiions, que nous aimions et respections avaient

réfléchi sur Dieu d’une tout autre manière. Ou pour le dire plus simplement

qu’ils étaient croyants. Dostoïevski, Kant, Pouchkine, Tolstoï, Goethe,

Pascal, Hegel, Lossev, impossible de tous les énumérer. Sans compter les

savants : Newton, Planck, Linné, Mendeleïev. Comme nous n’étions pas

des scientifiques, nous les connaissions moins, mais cela ne changeait rien

au tableau. Bien sûr, ces hommes pouvaient avoir une perception de Dieu

différente. Mais de toute façon, pour la majorité d’entre eux, la question

existentielle la plus importante, la plus complexe aussi qui se posait à eux

était celle de la foi.

En revanche, les personnages qui n’éveillaient en nous aucune sympathie

et que, dans les destinées de la Russie et de l’histoire universelle, nous

associions aux faits les plus funestes et répugnants – Marx, Lénine, Trotsky,

Hitler, les dirigeants de notre État athée, les révolutionnaires destructeurs –,

tous, comme un seul homme, étaient des incroyants. Et c’est alors qu’une

autre question, grossièrement mais nettement formulée par la vie, avait

surgi à nos yeux : soit les Pouchkine, les Dostoïevski et les Newton étaient

si primitifs et bornés qu’ils n’avaient pu démêler la chose et s’étaient révélés

tout simplement idiots, soit c’étaient le chef des pionniers et nous-mêmes

qui étions tous des imbéciles. Voilà qui donnait du grain à moudre à nos

jeunes esprits.

Dans ces années-là, la vaste bibliothèque de notre institut ne comptait

ni Bible ni écrits d’hommes d’Église ou d’écrivains religieux, bien entendu.

Les informations à la source sur la foi devaient être glanées soit dans les

manuels d’athéisme, soit dans les oeuvres des philosophes classiques. Les

grands écrivains russes eurent aussi une immense influence sur nous.

J’aimais beaucoup assister aux offices du soir dans les églises de Moscou,

même si je n’y comprenais pas grand-chose. Ma première lecture de la

Bible me fit forte impression. Je l’avais empruntée à un baptiste et reportais

toujours le moment de la lui rendre tant je comprenais que plus jamais

je ne retrouverais un pareil trésor. Le baptiste n’insistait absolument pas

d’ailleurs pour la récupérer. Il essaya pendant plusieurs mois de me

convertir. Leur maison de prières, rue Mali-Vouzovski, m’avait déplu au

premier coup d’oeil, mais je suis jusqu’à ce jour reconnaissant à cet homme

sincère de m’avoir permis de garder son livre.

Comme tous les jeunes gens, mes amis et moi passions pas mal de temps

à discuter, notamment de la foi et de Dieu, et à lire les Saintes Écritures

que j’avais réussi à me procurer ainsi que les ouvrages religieux qui nous

tombaient parfois sous la main. Mais la majorité d’entre nous hésitaient

à se faire baptiser et à faire partie de l’Église : ayant dans notre âme ce qui

s’appelait Dieu, nous pensions pouvoir parfaitement nous passer d’elle.

Et cela aurait pu durer si la signification de l’Église et sa nécessité ne nous

avaient été un jour très clairement montrées.

*

L’histoire de l’art non russe nous était enseignée par Paola Dmitrievna Volkova. Ses cours étaient très intéressants, mais, étant probablement elle même en recherche, elle nous racontait aussi beaucoup de choses sur ses propres expériences spirituelles et mystiques. Elle consacra, par exemple, un ou deux cours au Yi-King, le vieux livre chinois de divinations. Paola apporta même des baguettes de santal et de bambou et nous apprit à les utiliser pour lire l’avenir. Un autre cours concernait un domaine connu d’un cercle restreint de spécialistes : celui des investigations menées pendant de longues années par les grands savants russes Mendeleïev et Vernadski sur le spiritisme. Et bien que Paola nous eût prévenus que se livrer à un tel type d’expériences pouvait être lourd de conséquences tout à fait imprévisibles, nous nous élançâmes avec toute la curiosité de la jeunesse vers ces sphères mystérieuses et captivantes. […]

*

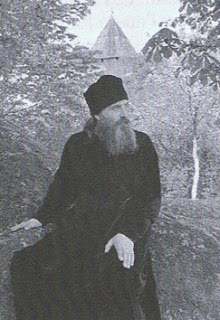

Le Père supérieur Alipi

Père Alipi, supérieur du monastère de Pskovo-Petcherski, proclamait haut et fort à son propre sujet : « Je suis un archimandrite soviétique. » Et il le confirmait volontiers par ses actes et par ses paroles.

Au début des années 1960, le monastère reçut la visite d’une commission régionale chargée de trouver un prétexte pour le fermer. Ses membres, dans leurs déambulations, aperçurent des pèlerins qui s’occupaient des plates-bandes

et des parterres de fleurs. Ils se précipitèrent aussitôt chez le père Alipi :

– Sur quelle base ces gens travaillent-ils ici ?

L’archimandrite soviétique leur répondit :

– C’est le peuple, maître de tous les biens qui travaille sur la terre qui lui appartient !

Cela coupa court aux questions.

En une autre occasion, une commission populaire de contrôle – financier, cette

fois – débarqua de Pskov dans les mêmes intentions. Le supérieur demanda par qui les présents étaient mandatés.

– Nous représentons un organisme financier qui…

Le père Alipi les interrompit :

– Je n’ai qu’un seul supérieur : l’évêque Ioann de Pskov. Allez le voir pour obtenir son autorisation. Sans cela, je ne peux vous laisser accéder aux documents financiers.

Les contrôleurs s’en furent et, quelques heures plus tard, l’évêque de Pskov téléphona au père Alipi et le pria, tout troublé, de permettre à ces gens-là d’opérer.

– Un coup de fil ne peut constituer une pièce à verser au dossier, père. Envoyez-moi un télégramme, lui répondit le père Alipi.

Peu après, le télégramme arriva. Quand les contrôleurs du peuple réapparurent, le supérieur, message en main, leur demanda :

– Dites-moi, vous êtes communistes ?

– Pour la plupart, oui…

– Et vous avez reçu la bénédiction de l’évêque ? De l’évêque de Pskov ? Ouais… Je vais envoyer illico ce télégramme au comité régional du parti…

Et on n’entendit plus parler de contrôle financier du monastère.

Ivan Mikhaïlovitch Voronov, tel était le nom de l’archimandrite avant sa prise d’habit, avait combattu sur les différents fronts de la Grande Guerre patriotique, et avait parcouru la route menant de Moscou à Berlin. Il avait ensuite défendu pendant treize ans le monastère de Pskovo-Petcherski, le protégeant de l’État pour lequel il avait auparavant versé son sang.

Dans l’une et l’autre de ces guerres, le père Alipi avait dû se battre non à la vie, mais à la mort. Nikita Khrouchtchev, secrétaire du comité central du PCUS de 1953 à 1964, avait alors besoin à tout prix d’une grande victoire.

D’une victoire non moindre que celle de son prédécesseur dont il enviait douloureusement la gloire. Il avait décidé d’associer son futur triomphe au millénaire de l’Église russe et il lui avait déclaré la guerre, promettant solennellement devant le monde entier qu’il montrerait bientôt à la télévision le dernier pope russe.

Aussitôt, des milliers d’églises et de cathédrales furent dynamitées, fermées, transformées en entrepôts et stations de motoculture. La plupart des séminaires furent supprimés. Presque toutes les communautés monastiques furent dissoutes et bon nombre de moines jetés en prison. Il ne resta plus sur tout le territoire de la Russie que deux monastères, dont celui de la Trinité-Saint-Serge, qui fut conservé par les autorités comme réserve religieuse que l’on montrait aux étrangers. Et c’est à ce moment-là que le supérieur entra en action contre le tout-puissant État athée. Et le plus beau, c’est qu’il gagna la bataille !

Dans ces années-là, toute l’Église russe persécutée suivit le déroulement de ce duel inégal. Les nouvelles de Petchory se transmettaient par le bouche à oreille, et plus tard les participants et témoins de ces événements notèrent leur témoignage.

Voici quelques chroniques de ces combats d’une époque qui s’éloigne.

Par une soirée d’hiver, plusieurs hommes en civil firent irruption dans le bureau du père Alipi et lui remirent un papier officiel qui déclarait la fermeture du monastère de Pskovo-Petcherski. On chargeait le supérieur d’en informer la communauté. Lorsqu’il eut pris connaissance du texte, le père Alipi le jeta devant tous dans le feu de la cheminée. Il expliqua tranquillement à ses visiteurs stupéfaits :

– Je préfère sacrifier ma vie, mais je ne fermerai pas le monastère.

Précisons que le document brûlé était un décret du gouvernement de l’URSS et qu’il portait la signature de Nikita Khrouchtchev.

Cette histoire a été décrite par l’archimandrite Nafanaïl, un élève dévoué

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire