DU

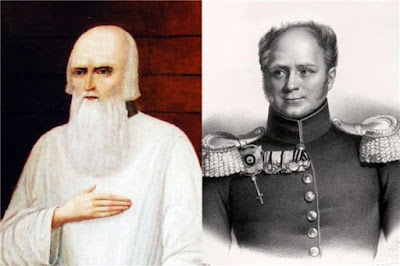

vivant même de Féodor Kouzmitch, qui parut en Sibérie en 1836, et y

vécut, en différents lieux, pendant vingt-sept ans, des bruits étranges

couraient sur lui. On disait qu’il n’était autre que l’empereur

Alexandre Ier, qui

cachait son nom et son titre. Après la mort de Féodor Kouzmitch ces

bruits ne firent qu’augmenter et se répandirent de plus en plus. Non

seulement le peuple croyait qu’il s’agissait en effet d’Alexandre Ier,

mais même dans les hautes sphères, même dans la famille impériale, au

temps du règne d’Alexandre III, on le croyait. C’était aussi l’opinion

de l’historien d’Alexandre Ier, le savant Sch

Ces bruits reposaient sur les raisons suivantes : 1° Alexandre était

mort d’une façon tout à fait inattendue, n’ayant eu jusqu’alors aucune

maladie sérieuse. 2° Il était mort loin de tous, dans un endroit perdu, à

Taganrog. 3° Quand on le mit en bière ceux qui le virent dirent qu’il

était tellement changé qu’on ne pouvait le reconnaître. C’est pourquoi

on lui couvrit le visage et ne le laissa voir à personne. 4° À plusieurs

reprises, surtout les dernières

années de sa vie, Alexandre avait dit et écrit qu’il ne désirait qu’une

chose : être débarrassé de sa situation et se retirer du monde. 5° Fait

peu connu, dans le procès verbal de la description du corps

d’Alexandre, il est dit que des traces violacées se remarquaient sur son

dos et sur ses fesses, ce qui ne pouvait être avec le corps soigné de

l’empereur.

Quant aux raisons qui faisaient croire que Féodor Kouzmitch était

précisément Alexandre qu’on croyait disparu, elles étaient les

suivantes : 1° Par la taille, la figure, par toute sa personne, le

vieillard ressemblait tellement à l’empereur que les gens (des valets de

la Cour qui ont reconnu Kouzmitch comme étant Alexandre) qui avaient vu

Alexandre et ses portraits étaient frappés de cette ressemblance

extraordinaire : même âge, même dos voûté. 2° Kouzmitch, qui se donnait

pour un vagabond ne connaissant pas ses parents, parlait les langues

étrangères, et, par toutes ses manières, par son affabilité majestueuse,

trahissait un homme habitué à la plus haute situation. 3° Le vieillard

ne voulait jamais révéler à personne son nom et son origine, et,

cependant, certaines expressions qui lui échappaient parfois décelaient

un homme qui, autrefois, était placé au-dessus de tous les autres. 4°

Avant sa mort il détruisit des papiers ; il n’en resta qu’un seul

feuillet, portant dessiné un signe bizarre et les initiales A. P. 5°

Malgré toute sa piété, le vieillard ne communia jamais. Une fois que

l’archevêque qui le visitait l’exhortait

à remplir ses devoirs de chrétien, le vieillard lui dit : Si, en

confession, je ne disais pas la vérité sur moi, le ciel en serait

étonné, et si je la disais, c’est la terre qui en serait étonnée.

Tous ces doutes, toutes ces suppositions, ont cessé d’être des doutes

et sont devenus certitudes grâce au journal de Kouzmitch qu’on a

retrouvé. Voici comment débute ce journal :

I

Dieu sauve mon ami

inestimable Ivan Gregorievitch, pour ce refuge charmant ! Je ne suis pas

digne de sa bonté et de la faveur de Dieu. Ici je suis tranquille.

Moins de gens viennent chez moi et je suis seul avec mes souvenirs

criminels et avec Dieu. Je tâcherai de profiter de la solitude pour

décrire en détail ma vie. Elle peut être instructive pour les hommes.

Je suis né et j’ai passé quarante-sept années de ma vie parmi les

tentations les plus terribles ; et non seulement je n’ai pas résisté à

ces tentations mais je m’en suis grisé. J’étais séduit et je séduisais

les autres. J’ai péché et j’ai forcé les autres à pécher. Mais Dieu a

jeté ses regards sur moi. Toute la vilenie de ma vie, que j’ai tâché de

justifier à mes propres yeux en accusant les autres, s’est enfin révélée

à moi dans toute son horreur. Dieu m’a aidé à me débarrasser, non du

mal, j’en suis encore plein, bien que je lutte contre lui,

mais de la participation au mal. Quelles souffrances morales

endurai-je, et que se passa-t-il dans mon âme quand je compris tous mes

péchés, et la nécessité du rachat (non le rachat des péchés, mais le

vrai rachat de mes péchés par mes souffrances), je raconterai tout cela

en son lieu. Maintenant je décrirai mes actes eux-mêmes, comment je

parvins à me débarrasser de ma situation en laissant comme mon cadavre

le cadavre d’un soldat que j’avais torturé à mort ; puis je décrirai ma

vie, du commencement même.

Ma fuite s’opéra de la façon suivante. À Taganrog je vivais dans la

même folie que pendant toutes ces dernières vingt-quatre années. Moi, le

plus grand des criminels, assassin de mon père, assassin de centaines

de mille hommes à la guerre dont j’étais cause, moi, débauché ignoble,

malfaiteur, je croyais ce qu’on disait de moi. Je me croyais le sauveur

de l’Europe, le bienfaiteur de l’humanité, un homme exceptionnellement

parfait, un « heureux hasard, » comme je le disais à

Mme

de Staël. Je me regardais comme tel. Cependant Dieu ne m’avait pas

complètement abandonné, et la voix vigilante de la conscience me

tourmentait sans cesse. Rien ne me paraissait bon. Tous étaient

coupables. Moi seul étais bon et personne ne le comprenait. Je

m’adressais à Dieu. Tantôt je priais le Dieu orthodoxe avec le

Métropolite Photius ; tantôt le Dieu catholique ; tantôt le Dieu

protestant avec Parrot ; tantôt le Dieu des illuminés avec

Mme Krudener. Mais je ne m’adressais à Dieu que devant les

hommes,

afin d’être admiré d’eux. Je méprisais tous les hommes, et seule

l’opinion de ces hommes que je méprisais était importante pour moi ; je

ne vivais et n’agissais que pour elle. Quand j’étais seul, je me sentais

terriblement mal. Avec elle avec ma femme, c’était pire encore. Bornée,

menteuse, capricieuse, méchante, phtisique, toute hypocrisie. C’était

elle surtout qui empoisonnait ma vie. Nous étions censés revivre notre

lune de miel, et c’était un enfer, sous des apparences convenables, un

enfer d’hypocrisie terrible.

Une fois je fus dégoûté encore plus que de coutume. J’avais reçu la

veille une lettre d’Arakchéieff au sujet de l’assassinat de sa

maîtresse. Il me décrivait sa douleur désespérée. Et, chose bizarre, sa

flatterie perpétuelle, fine, non flagornerie seule mais son vrai

dévouement de caniche, qui datait du vivant de mon père, quand, avec

lui, à l’insu de ma grand’mère, nous lui prêtâmes serment, ce dévouement

de caniche faisait que si j’aimais quelqu’un les derniers temps c’était

lui, bien que le mot « aimer » ne convienne guère en parlant de ce

monstre. Ce qui me liait encore à lui, c’était que non seulement il

n’avait pas participé au meurtre de mon père comme plusieurs autres, qui

précisément à cause de leur complicité dans mon crime m’étaient odieux,

mais qu’il avait été dévoué à mon père comme à moi. D’ailleurs, de tout

cela je parlerai plus loin. Je dormis mal. C’est étrange à dire, le

meurtre de la belle et méchante Nastasia (elle était merveilleusement

belle) provoqua en moi

des désirs lubriques, et, de toute la nuit, je ne pus dormir. Le fait

qu’une chambre plus loin se trouvait une femme phtisique, dégoûtante,

m’irritait et augmentait mon inquiétude. Le souvenir de Marie

(Narischkina) qui m’avait quitté pour son sot diplomate me tourmentait

aussi. Évidemment c’est notre sort (celui de mon père et le mien) d’être

jaloux des Gagarine.

Mais, de nouveau, je m’égare avec ces souvenirs. Je ne dormis pas la

nuit. Le jour parut. J’écartai le rideau, mis ma robe de chambre blanche

et appelai mon valet. Tout le monde dormait encore. Je pris ma tunique,

un manteau de civil, un bonnet, et, passant devant la sentinelle, je

sortis.

Le soleil venait de se lever sur la mer. C’était une fraîche journée

d’automne. Aussitôt à l’air je me sentis mieux. Les pensées sombres

s’étaient évanouies, et je me dirigeai vers la mer qui riait sous le

soleil. Avant d’arriver à l’angle de la maison verte, j’entendis de la

place un bruit de tambours et de flûtes. J’écoutai et compris que

c’était une exécution qui avait lieu sur la place, qu’on punissait de la

bastonnade un soldat. Moi qui, tant de fois, avais autorisé cette

punition, je n’avais jamais vu ce spectacle. Et, chose bizarre (c’était

une suggestion du diable), la pensée de la belle et sensuelle Nastasia,

assassinée, et celle du corps du soldat bâtonné, se confondaient en un

seul sentiment irritant. Je me rappelai les soldats du régiment de

Sémenoff punis de la bastonnade et les miliciens dont des centaines

avaient été frappés à mort. Soudain l’idée

bizarre me vint d’aller regarder ce spectacle. Comme j’étais en civil,

je pouvais le faire. Plus j’approchais, plus nettement j’entendais le

bruit des tambours et des flûtes. Je ne pouvais encore distinguer

clairement avec mes yeux myopes, sans lorgnette, mais je voyais déjà

deux rangs de soldats et, entre eux, une haute personne, au dos blanc,

qui avançait. Je me mêlai à la foule qui se tenait derrière les rangs

des soldats et regardait le spectacle. Je pris la lorgnette pour

examiner ce qui se passait. Un homme de haute taille, les mains nues

attachées à une baïonnette, le dos nu, déjà rouge de sang, voûté,

s’avançait dans l’espace laissé entre les deux rangs de soldats armés de

bâtons. Cet homme, c’était moi, mon sosie : la même taille, le même dos

voûté, la même tête chauve, les mêmes favoris sans moustache, les mêmes

pommettes, la même bouche, les mêmes yeux bleus. Et la bouche ne

souriait pas, elle s’ouvrait et grimaçait en poussant des cris à chaque

coup ; et les yeux n’étaient pas tendres et caressants, mais

horriblement dilatés, et tantôt se fermaient, tantôt s’ouvraient. Quand

je regardai le visage de cet homme, je le reconnus. C’était Stroumenski,

un soldat, ancien sous-officier de la 3e

compagnie du régiment de Sémenoff, connu dans toute la garde par sa

ressemblance avec moi. En plaisantant on l’appelait Alexandre II.

Je savais qu’avec d’autres soldats du régiment de Sémenoff, qui

s’étaient révoltés, il avait été transféré dans une garnison, et je

compris que dans

la garnison, ici probablement, il avait dû commettre un crime

quelconque (il s’était probablement enfui et avait été rattrapé), et

que, maintenant, on l’en punissait. J’appris après qu’il en était bien

ainsi.

J’étais comme fasciné en regardant marcher ce malheureux, en voyant

comment on le frappait, et je sentais que quelque chose se passait en

moi. Tout d’un coup je remarquai que les spectateurs qui étaient à côté

de moi me regardaient, les uns s’écartant, les autres se rapprochant.

Évidemment on m’avait reconnu. Voyant cela, je me détournai et rentrai

hâtivement. Les tambours continuaient à battre, la flûte jouait. Ainsi

la punition durait encore. Normalement j’aurais dû trouver bien ce qu’on

faisait à mon sosie, ou tout au moins reconnaître que ce qui se faisait

devait être. Mais je sentais que cela m’était impossible. Cependant je

me rendais compte que ne pas admettre que ce qui était devait être, que

c’était bien, m’entraînait à reconnaître que toute ma vie, tous mes

actes, que tout cela était mauvais, et que je devais faire ce à quoi

j’avais songé depuis longtemps : abandonner tout, m’en aller,

disparaître.

Ce sentiment s’empara de moi. Je luttai contre lui. Tantôt je

reconnaissais que cela devait être ainsi, que c’était une triste

nécessité ; tantôt je reconnaissais que c’était moi qui devais être à la

place de ce malheureux. Mais, chose étrange, je n’avais point pitié de

lui, et, au lieu d’arrêter la punition, craignant seulement d’être reconnu, je rentrai chez moi.

Bientôt je n’entendis plus les tambours, et aussitôt rentré il me

parut que j’étais délivré du sentiment qui m’avait saisi là-bas. Après

avoir bu mon thé, j’écoutai le rapport de Volkonski. Ensuite, le

déjeuner comme d’habitude, les relations habituelles, pénibles, fausses,

avec ma femme ; ensuite Dibitch avec son rapport, qui confirmait tous

les renseignements sur la société secrète. En décrivant l’histoire de ma

vie, s’il plaît à Dieu, je parlerai de tout cela en détail. Maintenant

je me bornerai à dire que je reçus assez tranquillement cette nouvelle.

Mais cela ne dura que jusqu’à la fin du dîner. Après le dîner, je passai

dans mon cabinet de travail, et, m’allongeant sur le divan, je

m’endormis aussitôt. Je dormais depuis cinq minutes à peine, quand un

choc secouant tout mon corps m’éveilla, et j’entendis le tambour, la

flûte, le bruit des coups, les cris de Stroumenski, et je le vis lui,

lui ou moi, je ne savais pas bien, je vis son visage douloureux, ses

gestes désespérés, et les visages rembrunis des soldats et des

officiers. Cette vision dura peu. Je bondis, boutonnai ma tunique, pris

mon chapeau et mon épée, et sortis en disant que j’irais me promener.

Je savais où se trouvait l’hôpital rnilitaire, et je m’y rendis

directement. Comme toujours, tous s’empressèrent. Le médecin en chef

accourut, ainsi que le chef de l’état-major. J’exprimai le désir de

faire le tour des salles. Dans la deuxième salle j’aperçus

la tête chauve de Stroumenski. Il était couché sur le ventre, la tête

appuyée sur ses mains, et gémissait plaintivement. — « Il a été puni

parce qu’il a voulu s’enfuir, » me dit-on. Je dis : « Ah ! » et fis mon

geste habituel d’approbation à ce que j’entendais, et passai.

Le lendemain j’envoyai demander comment allait Stroumenski. On me fit savoir qu’il avait été administré et qu’il se mourait.

C’était le jour de fête de mon frère Michel. Il y avait une revue.

Sous prétexte que j’étais indisposé à la suite de mon voyage en Crimée,

je n’allai pas à la messe. Dibitch vint de nouveau chez moi, et, de

nouveau, me fit un rapport sur une conjuration dans la deuxième armée,

en me rappelant ce que m’en avait dit le comte de Vitt encore avant mon

voyage en Crimée, ainsi que le rapport du sous-officier Chervoud. C’est

alors seulement, en écoutant le rapport de Dibitch, qui attribuait une

si grande importance à cette conjuration, que je sentis tout d’un coup

l’importance et la puissance de la transformation qui s’était opérée en

moi. Ils ourdissent un complot pour changer la forme du gouvernement,

pour introduire une constitution, ce que j’ai voulu faire il y a vingt

ans. J’ai institué et supprimé la constitution en Europe, et à qui cela

a-t-il profité ? Et, principalement, qui suis-je pour le faire ? En

général, toute la vie extérieure, toute l’organisation des affaires,

toute participation dans ces affaires, – et moi à combien ai-je

participé, combien

de vies des peuples d’Europe ai-je organisées, — tout cela est peu

important, inutile, et tout cela ne me regarde pas. J’ai compris tout

d’un coup que cela n’était point mon affaire. Mon affaire c’est moi,

c’est mon âme. Toutes mes intentions antérieures d’abdication qui

n’étaient alors que de la pose, le désir d’étonner ou d’attrister les

hommes, de leur montrer la noblesse de mon âme, ces intentions

reparaissaient maintenant, mais cette fois avec une entière sincérité ;

il ne s’agissait plus maintenant des autres, mais de moi-même, de mon

âme, comme si tout ce cercle brillant de ma vie passée n’avait été

décrit que pour me ramener à ce désir juvénile, provoqué par le

repentir, de renoncer à tout, et cela sans vanité, sans aucunement

songer à la gloire humaine, mais pour moi, pour Dieu.

Autrefois ces aspirations étaient vagues, maintenant c’était

l’impossibilité de continuer à vivre comme je vivais. Mais comment ? Non

pour étonner les hommes, non pour être glorifié ; au contraire, il

fallait s’en aller de façon que personne n’en sût rien, et souffrir.

Cette pensée me causa tant de joie, me remplit d’un tel enthousiasme,

que je me mis aussitôt à chercher le moyen de mettre à exécution ce

projet ; et j’y employai toutes les ressources de mon esprit, toute la

ruse qui m’était propre.

Et, chose extraordinaire, mon projet se trouva beaucoup plus facile à

exécuter que je ne me l’étais imaginé. Mon plan était le suivant :

feindre d’être

malade, mourant, et, après avoir convaincu et acheté le médecin, mettre

à ma place Stroumenski mourant, et moi-même m’en aller, m’en-fuir,

cacher à tous mon identité.

Alors que je faisais tout pour que mon plan se réalisât, le 9, comme

exprès, je fus pris de fièvre. Je restai au lit près d’une semaine,

pendant laquelle je me fortifiais de plus en plus dans ma résolution et

l’examinais. Le 16, je me levai. Je me sentais bien portant. Ce jour,

comme à l’ordinaire, je me rasai, et, tout plongé dans mes réflexions,

je me fis par mégarde une forte coupure près du menton. Je perdais

beaucoup de sang ; je m’évanouis et tombai. On accourut ; on me releva.

Je compris aussitôt que cela pouvait m’être utile pour réaliser mon

projet, et, quoique je me sentisse très bien, je feignis d’être très

faible, je me mis au lit et donnai l’ordre de faire venir l’aide du

Dr

Villiers. Villiers lui-même n’aurait pas consenti à cette

substitution ; mais j’avais l’espoir d’acheter ce jeune homme. Je lui

fis connaître ma résolution et le plan que j’avais formé pour la mettre â

exécution ; puis, je lui promis quatre-vingt mille roubles s’il faisait

ce que j’exigerais de lui. Mon plan était le suivant : Stroumenski,

comme je l’avais appris le matin, était mourant et devait trépasser vers

la nuit. Je me mis au lit, et, feignant d’être irrité contre tous, je

n’admis personne auprès de moi, sauf le médecin acheté. La même nuit, le

docteur devait amener, dans une baignoire, le corps de Stroumenski, le

mettre à ma place et annoncer

ma mort soudaine. Chose étonnante, tout arriva comme nous l’avions projeté, et le 7 novembre j’étais libre.

Le corps de Stroumenski fut enseveli avec les plus grands honneurs.

Mon frère Nicolas monta sur le trône, en envoyant au bagne les conjurés.

Plus tard, en Sibérie, j’ai revu quelques-uns d’entre eux. Quant à moi,

j’ai supporté des souffrances minimes en comparaison de mes crimes, et

j’ai eu de grandes joies que je ne méritais pas, et dont je parlerai en

temps et lieu.

Maintenant je suis un vieillard de soixante-douze ans, qui a déjà un

pied dans la tombe, mais, ayant compris la vanité de toute ma vie passée

et l’importance de ma vie présente, vécue en chemineau, je tâcherai de

raconter l’histoire de ma vie ancienne.