Bien que l'Évangile d'aujourd'hui se concentre sur la question de notre attitude et de notre mode de pensée, il se situe dans le contexte de la prière. Nous sommes habitués à voir les gens en deux grandes catégories : les croyants et les incroyants ; ceux qui croient que Dieu existe et ceux qui rejettent le concept même de l'existence de Dieu. Pourtant, il existe un groupe intermédiaire de personnes malavisées qui, tout en prétendant accepter l'existence de Dieu, ne voient pas la nécessité de Lui parler. Cela peut sembler extraordinaire, mais c'est trop courant dans cette génération insouciante. Ils devraient peut-être se rappeler que : ...un de ses disciples lui dit : Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples (Luc 11:1). Le Christ ne leur a pas dit qu'il était inutile de prier. Non, il leur a enseigné la prière que nous appelons aujourd'hui le Notre Père.

Le passage de l'Évangile d'aujourd'hui (Luc 18, 10-14) nous donne l'exemple de deux hommes qui ont parlé à Dieu. Bien que ce qui est lu à l'Eglise commence au verset 10, pour une meilleure compréhension, nous pouvons regarder le verset précédent : Il (le Christ) adressa cette parabole à certains qui se croyaient justes et méprisaient les autres. À bien des égards, cela s'applique facilement à chacun d'entre nous, car nous pouvons juger et critiquer les fautes de ceux qui nous entourent. C'est le péché d'orgueil, contre lequel le Seigneur donne de nombreuses mises en garde.

Dans son commentaire sur ce passage, Théophylacte dit : « Il purge ici la pire forme d'orgueil, car il y a de nombreuses ramifications de l'amour-propre. La présomption, l'arrogance et la vaine gloire découlent toutes de cette racine, mais la plus destructrice de toutes ces formes d'amour-propre est l'orgueil, car l'orgueil est un mépris de Dieu. Lorsqu'un homme attribue ses réalisations à lui-même, et non à Dieu, ce n'est rien d'autre que le refus de Dieu et l'opposition à Lui.

+

Kondakion ton 4

Fuyons la jactance du pharisien et apprenons du publicain la sublimité d’un langage humble, criant dans le repentir : «Sauveur du monde, purifie Tes serviteurs ».

Dans cette parabole, nous voyons deux prototypes. Le pharisien était le gardien de la loi, combinant les caractéristiques d'un avocat, d'un policier et d'un magistrat. En tant que tel, il cultivait l'image publique de la droiture et de la vertu. Le publicain (collecteur d'impôts) était un objet de méfiance, voire de haine, dont on ne disait jamais rien de bon.

Il nous est montré que l'amour de soi est la cause première du problème. La parabole est une leçon pour tous ceux qui se fient à eux-mêmes et n'attribuent pas tout à Dieu. Regardez les premiers mots du pharisien : « Dieu, je te remercie ». Cela ressemble à l'attitude d'un homme reconnaissant qui remercie Dieu de l'avoir sauvé de l'erreur. Il ne le fait pas, mais il s'attribue ses vertus imaginaires et en informe Dieu. S'il croyait avoir reçu un don de Dieu, il n'aurait pas jugé les autres, mais aurait eu pitié d'eux. Au contraire, confiant dans sa propre justice, il regarde les autres hommes de haut, les juge et les méprise. Notez que le pharisien et le publicain se tenaient tous deux dans le temple, mais il y avait une différence. Le premier se tenait droit avec une attitude qui disait « regardez-moi », tandis que le second s'inclinait humblement, les yeux baissés, conscient de son indignité.

Le pharisien était tellement obsédé par lui-même qu'il avait dressé la liste de ses vertus imaginaires, ajoutant qu'il respectait exactement la lettre de la loi, en jeûnant deux fois par semaine (le lundi et le jeudi, comme c'était la coutume à l'époque), et en donnant la dîme. L'Église nous enseigne à jeûner deux fois par semaine, mais le mercredi (jour où le Christ a été vendu pour trente pièces d'argent) et le vendredi (jour où le Christ a été crucifié). Cette semaine, pour nous rappeler de ne pas être orgueilleux comme le pharisien, il nous est interdit de jeûner le mercredi et le vendredi.

Le publicain était beaucoup moins loquace. Il murmura une seule phrase : "Que Dieu me fasse miséricorde, à moi qui suis pécheur". Si cette phrase vous semble familière, c'est qu'elle l'est. C'est le sentiment de la prière de Jésus : Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Cette expression d'humilité de la part du publicain attira sur lui la bénédiction de Dieu, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles (Première épître générale de Pierre 5:5).

La prière de Jésus occupe une place très particulière dans la spiritualité orthodoxe. Dans le classique russe Récits d'un pèlerin russe, nous rencontrons un homme dont le cœur a été touché par une phrase qu'il a entendue à l'église : « Priez sans cesse » (1 Thessaloniciens 5:17). Par la suite, il s'est mis en quête de découvrir comment une telle chose était possible. Dans sa quête, il a rencontré un staretz (père spirituel) qui lui a fait découvrir la prière de Jésus et la Philocalie. Le tchotki (chapelet de laine) peut être considéré comme un dispositif de comptage.

Dans les siècles passés, de nombreux chrétiens pieux étaient analphabètes et ne pouvaient donc pas utiliser de livres de prières. Une règle de prière conçue pour eux consistait à réciter la prière de Jésus un nombre déterminé de fois, par exemple 600 prières à la place des vêpres et 400 pour les petites complies. Par ailleurs, le tchotki peut être une aide à la concentration, mais il n'est pas indispensable à cette fin.

Le staretz a expliqué qu'il s'agit d'une prière intérieure et qu'il n'est pas nécessaire de la prononcer à haute voix. Il cite le conseil de saint Siméon le Nouveau Théologien, qui conseille d'être silencieux et de laisser ses pensées aller de la tête au cœur en disant la prière, dans son esprit, tout en expirant. Cela peut être fait juste quelques fois ou de manière continue. Tout en étant avertis d'éviter l'orgueil du pharisien par la dispense de jeûne, nous sommes encouragés à cultiver une âme humble en utilisant la prière de Jésus, en particulier lorsque la tentation nous assaille.

Dans l'introduction du Triode, nous lisons : Le défaut du pharisien est qu'il n'a aucun désir de changer sa façon de voir les choses ; il est complaisant, satisfait de lui-même, et il ne laisse donc aucune place à l'action de Dieu en lui. Le publicain, en revanche, aspire vraiment à un « changement d'esprit » : il est insatisfait de lui-même, « pauvre en esprit », et là où il y a cette insatisfaction salvatrice, il y a de la place pour que Dieu agisse.

...o0o...

Les offices qui se déroulent à partir de maintenant et jusqu'à Pâques se trouvent dans le livre d'offices appelé Triode de Carême et sont divisés en trois périodes. La première période de trois semaines commence par un dimanche et se termine par un dimanche. Ces quatre dimanches englobent la période de pré-carême ; il s'agit de ce dimanche, puis du dimanche du fils prodigue, du dimanche du jugement dernier et du dimanche du pardon.

Viennent ensuite les quarante jours du Grand Carême, puis la Semaine Sainte. Cette période de préparation a évolué au cours des premiers siècles. Au IIIe siècle, le jeûne durait une semaine, essentiellement la Semaine sainte. À l'époque du premier concile œcuménique, en 325, il est fait référence au jeûne de 40 jours. L'histoire de ce développement n'est pas soigneusement documentée, mais il semble que le jeûne de 40 jours ait été établi et universellement observé avant la fin du 4ème siècle. Nous sommes donc aujourd'hui les héritiers d'une tradition ancienne et pieuse.

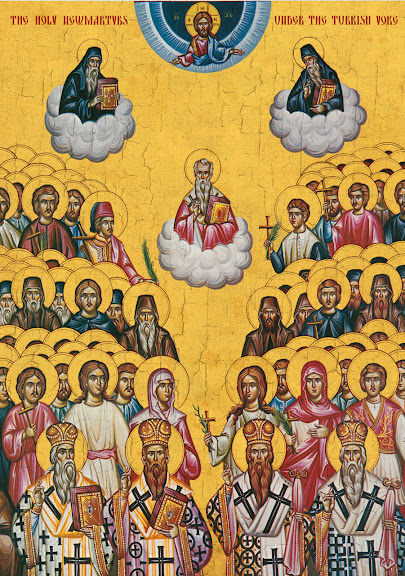

Les commémorations de ce dimanche sont quelque peu complexes, car le calendrier des saints inclut saint Jean Chrysostome, dont la translation des reliques sacrées a eu lieu ce jour-là en 437. Ce dimanche, on commémore également les nouveaux martyrs et confesseurs de Russie. Au cours des siècles, la Sainte Mère l'Église a connu des périodes de persécution. Dans l'Église primitive, elle a été persécutée par les empereurs romains païens. Plus tard, elle a été persécutée par les hérétiques iconoclastes, puis par les Ottomans après la chute de Constantinople. Au XXe siècle, l'Église russe a souffert des mains des bolcheviks athées. Nous devons nous rappeler que l'Ennemi ne dort jamais. La vraie foi est toujours attaquée, parfois ouvertement, mais parfois aussi de manière plus subtile et insidieuse, qui n'est pas toujours évidente.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire